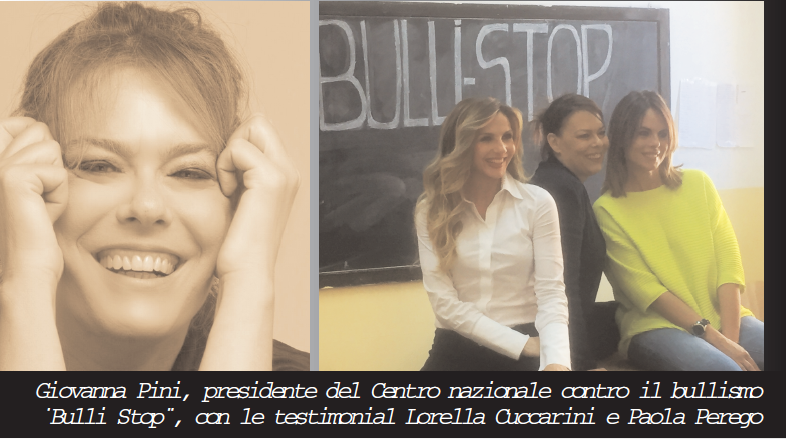

GIOVANNA PINI: ECCO IL CENTRO NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO «BULLI STOP» (con intervento dello studente LUCA MURATORI)

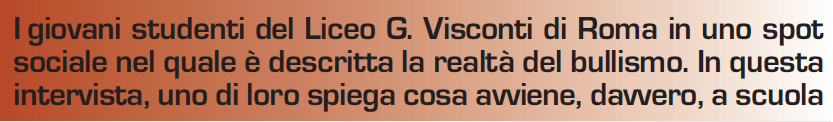

In un mondo che cambia di continuo una cosa non è mai cambiata: il bullismo. Se non nell’ampliarsi e definirsi anche come «cyberbullismo». Ciò che si muove, oggi, però è l’informazione: possiamo fare finalmente qualcosa. Prima ciò non era possibile, non era concesso. Da una parte, in questa nuova società i genitori difendono i propri figli e non danno spazio ad altri modelli educativi; dall’altra, è opportuno modificare lo stesso approccio ai giovani, perché diventino parte di un processo di trasformazione che li faccia emergere e li renda consapevoli. A Roma nasce, a tale intento, il Centro nazionale contro il bullismo «Bulli Stop», presieduto da Giovanna Pini, che coinvolge i ragazzi nelle attività di più variegato genere, a partire da spot sociali e attività teatrali. Al Teatro Olimpico di Roma, il 27 maggio si esibiscono 250 ragazzi in «C’era una volta un bullo…». Fare per capire. Capire per cambiare. Ecco come.

In un mondo che cambia di continuo una cosa non è mai cambiata: il bullismo. Se non nell’ampliarsi e definirsi anche come «cyberbullismo». Ciò che si muove, oggi, però è l’informazione: possiamo fare finalmente qualcosa. Prima ciò non era possibile, non era concesso. Da una parte, in questa nuova società i genitori difendono i propri figli e non danno spazio ad altri modelli educativi; dall’altra, è opportuno modificare lo stesso approccio ai giovani, perché diventino parte di un processo di trasformazione che li faccia emergere e li renda consapevoli. A Roma nasce, a tale intento, il Centro nazionale contro il bullismo «Bulli Stop», presieduto da Giovanna Pini, che coinvolge i ragazzi nelle attività di più variegato genere, a partire da spot sociali e attività teatrali. Al Teatro Olimpico di Roma, il 27 maggio si esibiscono 250 ragazzi in «C’era una volta un bullo…». Fare per capire. Capire per cambiare. Ecco come.

Domanda. Il 27 maggio il Teatro Olimpico di Roma ospiterà il vostro spettacolo. Da cosa nasce il progetto?

Risposta. Lo spettacolo coincide con la nostra terza giornata nazionale «Giovani uniti contro il bullismo». A febbraio si è in realtà tenuta una giornata nazionale contro il bullismo, ma noi siamo stati i primi a farla, tre anni fa, con il Centro nazionale contro il bullismo «Bulli Stop» dove, per contrastare tale fenomeno, utilizziamo la teoria del «teatro d’animazione pedagogico». Per l’occasione portiamo in scena 250 ragazzi che hanno realizzato interamente lo spettacolo, dalle scenografie ai costumi, alla drammaturgia, alla recitazione: dalla forte aggregazione che hanno stabilito automaticamente il bullismo viene sconfitto. È, infatti, proprio con l’aggregazione che i ragazzi possono conoscersi, e rispettarsi. Il bullo, dotato di aggressività, non nasce cattivo; molti danno la colpa alla famiglia e all’ambiente in cui vive. La scuola ha un grande compito: se tutti i professori, che normalmente vedono i ragazzi per molte ore al giorno, facessero qualcosa per sconfiggere il bullismo e conoscessero bene i loro studenti, potremmo mettere un seme sano in ognuno di loro, molti di loro lo fanno e sanno quanto sia importante guidare i giovani di oggi.

D. Cosa fa, nelle scuole, il Centro nazionale contro il bullismo «Bulli Stop»?

R. Sono le stesse scuole a chiamarci per tenere dei dibattiti sul tema. Non vado sola, ma accompagnata da Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, il ragazzo che si è impiccato per bullismo, e con me porto sempre una decina di ragazzi di Bulli Stop, che sposano questa causa, devono parlare fra di loro perché è fra di loro che riescono a comprendersi meglio. Chi è stato un bullo porta la propria realtà nella scuola, ed emotivamente cambia tutto se è egli stesso che dichiara di aver sbagliato, in quanto riesce a catturare i propri coetanei. Con i giovani non si possono fare dibattiti teorici, dobbiamo renderli partecipi in modo che possano essi stessi formare una catena tra di loro per sconfiggere il bullismo. Quello che a noi manca e su cui lavoriamo da tempo, con il legale del nostro Centro Avv. Eugenio Pini, è una legge sensata, non una legge a tavolino fatta da chi non sta sul campo con i ragazzi tutti i giorni. Anche se adesso venisse approvata la proposta di legge in discussione, che implicherà la nomina in ogni scuola di un referente per il bullismo, non viene definita tale figura: si tratta di esperti o di psicologici? Che percorso hanno fatto per contrastare il bullismo? Da chi vengono formati? Non si possono fare le solite «italianate»; occupandomi da oltre 15 anni di bullismo mi è capitato di parlare con tante madri o ricevere le loro mail in cui segnalano di avere sì denunciato il bullo, ma di aver scatenato una reazione peggiorativa in cui i compagni di classe hanno preso ancora più di mira la vittima. Alcuni presidi replicano che queste sono «ragazzate» ed alcuni professori negano, c’è troppa omertà.

D. Che caratteristiche ha il bullismo?

R. Tre caratteristiche fondamentali: la ripetitività dell’evento, l’intenzionalità e l’asimmetria di potere. Se si presentano insieme, si può dire che è un caso di bullismo, se ne manca una potrebbe essere solo un caso di violenza o di scherno: bisogna saper scindere bene queste tre caratteristiche, un episodio isolato non si può definire come un atto di bullismo.

D. Come è nato il Centro?

R. Su iniziativa dei ragazzi, tanti adolescenti messi insieme nei numerosi anni di lavoro nelle scuole, proprio per affermare che «noi siamo diversi»: dalla loro idea abbiamo creato «Bulli Stop». All’Istituto G.G. Visconti di Roma, venivo a fare le prime sperimentazioni sul bullismo, ci sono anche altri insegnanti sparsi per l’Italia con i quali abbiamo contatti e che sanno fare il proprio lavoro: bisogna unire le forze di quelli che lo sanno fare, non di quelli che creano associazioni in un mese e vogliono cavalcare l’onda del bullismo, ognuno vuole brillare di luce propria ma per distruggere il bullismo ciò non è utile.

D. Chi sono i componenti del vostro Centro?

R. Io ne sono il presidente, mentre presidente onorario è il generale Luciano Garofano, ne sono portavoce Amadeus e Paola Perego, come madrina abbiamo Maria Grazia Cucinotta, come ambasciatori Max Gazzè e Paolo Genovese, come testimonial Antonella Mosetti e come media partner ufficiale rtr99 con Luca Casciani. Sono tanti anni che questi personaggi ci seguono e danno maggiore eco alle nostre iniziative. Inoltre, i ragazzi che partecipano al progetto hanno bisogno di sapere che sono importanti e hanno bisogno di visibilità, e lo stesso spettacolo viene presentato ogni anno da Amadeus. Ma se dal mondo adulto c’è questa disponibilità, è dai ragazzi che parte il tutto.

D. La vittima sta in silenzio però.

R. La vittima è silente, raramente parla, deve essere spronata a farlo e per questo dovrebbero essere previsti negli orari settimanali di tutte le scuole dei momenti di incontro in cui focalizzare le problematiche giovanili, coinvolgendo i ragazzi e facendoli sentire responsabili ed inseriti.

D. Anche se il bullismo c’è sempre stato, perché proprio oggi sta emergendo in maniera così significativa?

R. La società è cambiata molto, ma più in generale è cambiato il mondo della comunicazione: adesso un atto di bullismo si può filmare, mettere su Facebook ed essere condiviso da migliaia di utenti, il cyberbullismo viaggia ad una velocità stratosferica. Per lo spettacolo di quest’anno abbiamo preso tre favole: Dumbo, che era bullizzato per le sue orecchie, Cenerentola, esempio di bullismo al femminile con le sorelle e la matrigna, e Cappuccetto Rosso, in cui il lupo cattivo rappresenta il cyberbullismo e la realtà virtuale. Il bullismo è sempre esistito, anche nelle favole e nelle opere letterarie, ne è esempio lampante Pinocchio.

D. Ma perché proprio ora sembra diventato più forte?

R. È «esplosa cattiveria» da parte dei ragazzi per il fatto di non essere più seguiti costantemente dalla famiglia, mancano dei punti di riferimento: madre e padre di solito lavorano entrambi, non seguono sempre i figli, e andando avanti nel tempo stanno venendo meno i valori essenziali a partire dagli stessi genitori. Oggi questi ultimi difendono i figli anche se commettono atti di bullismo, e spesso sono i genitori che «bullizzano» i professori, mentre in altri tempi si prendevano schiaffi e punizioni per certi comportamenti. Noi portiamo alla cronaca atti di bullismo gravi, fisici, ma ci sono anche atti di bullismo psicologico, i quali uccidono la mente dei ragazzi, l’autostima, la crescita, gettando le basi per un futuro fragile. Non dimentichiamo che il bullo da adulto probabilmente avrà comportamenti antisociali, ma siamo noi che stiamo lasciando completamente da soli i nostri giovani, sembra quasi che questi si educhino tra di loro e così vengono meno punti di riferimento come la famiglia o la scuola, e il valore diventa quanto dice il compagno di classe, è lui che educa perché è con lui che si trascorre la maggior parte del tempo. E questo è il grande errore.

D. In che modo correggerlo?

R. Il nostro Centro nazionale contro il bullismo va direttamente nelle scuole a insegnare l’educazione al rispetto. I soldi dello Stato devono essere spesi nel modo giusto, bisogna fare una legge sensata, creare a monte una task force a livello legislativo, un tavolo tecnico di esperti che si occupano di bullismo da almeno 10 anni: non finanziamo progetti con soldi che non sappiamo dove finiscono. Il bullo non agisce mai da solo, ha anche affiliati e gregari che lo istigano, mentre gli affiliati della vittima di solito non parlano perché, dicono, altrimenti «le prendono» anche loro: che ne parlino allora in forma anonima alla polizia, alla polizia postale, ai carabinieri, perché prima di tutto anche queste figure pubbliche sono dei genitori, persone che possono capire ed aiutare. Ma anche l’amico non può star fermo a guardare, deve agire. E con tutti i casi che ci sono di professori o maestri che picchiano gli studenti, cosa stiamo aspettando a mettere le telecamere nelle scuole? Alcuni professori sono contrari perché dicono che in tale modo è lesa la loro privacy, ma cosa devono nascondere? In un caso di bullismo potrebbero guardare le riprese, non si giudica il lavoro di un professore. Sarebbe anche ora di inserire dei questionari nelle scuole per valutare gli insegnanti, stilati da psichiatri, educatori, pedagogisti; noi al Centro abbiamo come referente scientifico il professor Matteo Villanova, con cui abbiamo iniziato le ricerche sul bullismo nel 2002.

D. Come unire le forze?

R. Vogliamo creare il primo polo del Centro nazionale contro il bullismo su Roma, e da qui allargarci, fare corsi di formazione per genitori e insegnanti, dare supporto alla vittima che può venire a parlare con noi, avere il contatto con le forze dell’ordine, in poche parole: un polo gestito da gente che sa di cosa parla.

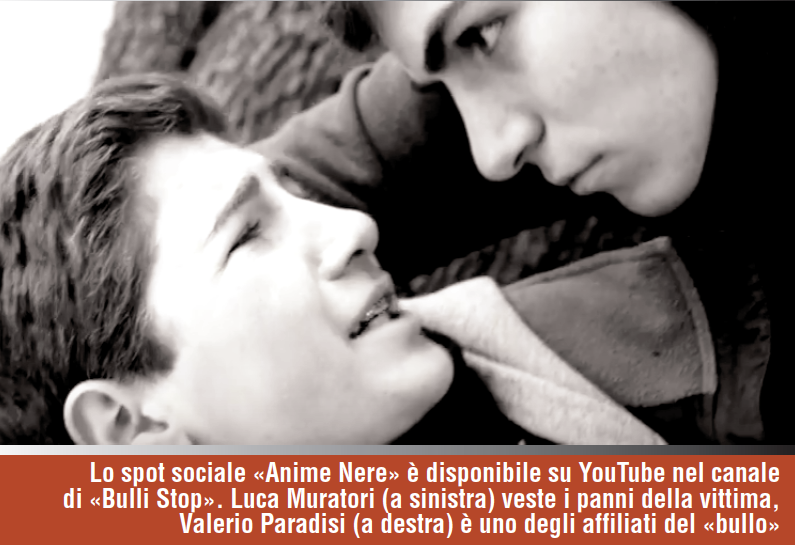

D. Avete creato vari video in cui risaltano i temi del bullismo, che si possono trovare sul vostro canale YouTube «Bulli Stop». Tra questi spicca: «Anime nere», che vede la presenza di giovani studenti. Come è finanziata questa attività?

R. Quel video, come gli altri, è stato fatto con le nostre amicizie e senza alcuna sovvenzione. Io leggo le mail, rispondo al telefono, incontro mamme, vado ai dibattiti, tutto a titolo gratuito, eppure il Centro non riceve finanziamenti mentre associazioni nate da meno di 6 mesi sì.

D. Negli altri Stati come funziona?

R. Dalle altri parti funziona tutto meglio, si è più supportati in tutto. Un esempio in eccesso: in America il poliziotto spara, mentre qui non può usare neanche il manganello.

D. Avete chi si occupa delle controversie che sorgono?

R. Abbiamo anche il settore legale, delegato allo studio dell’avvocato Eugenio Pini che ha curato molti casi di bullismo. (ROMINA CIUFFA)

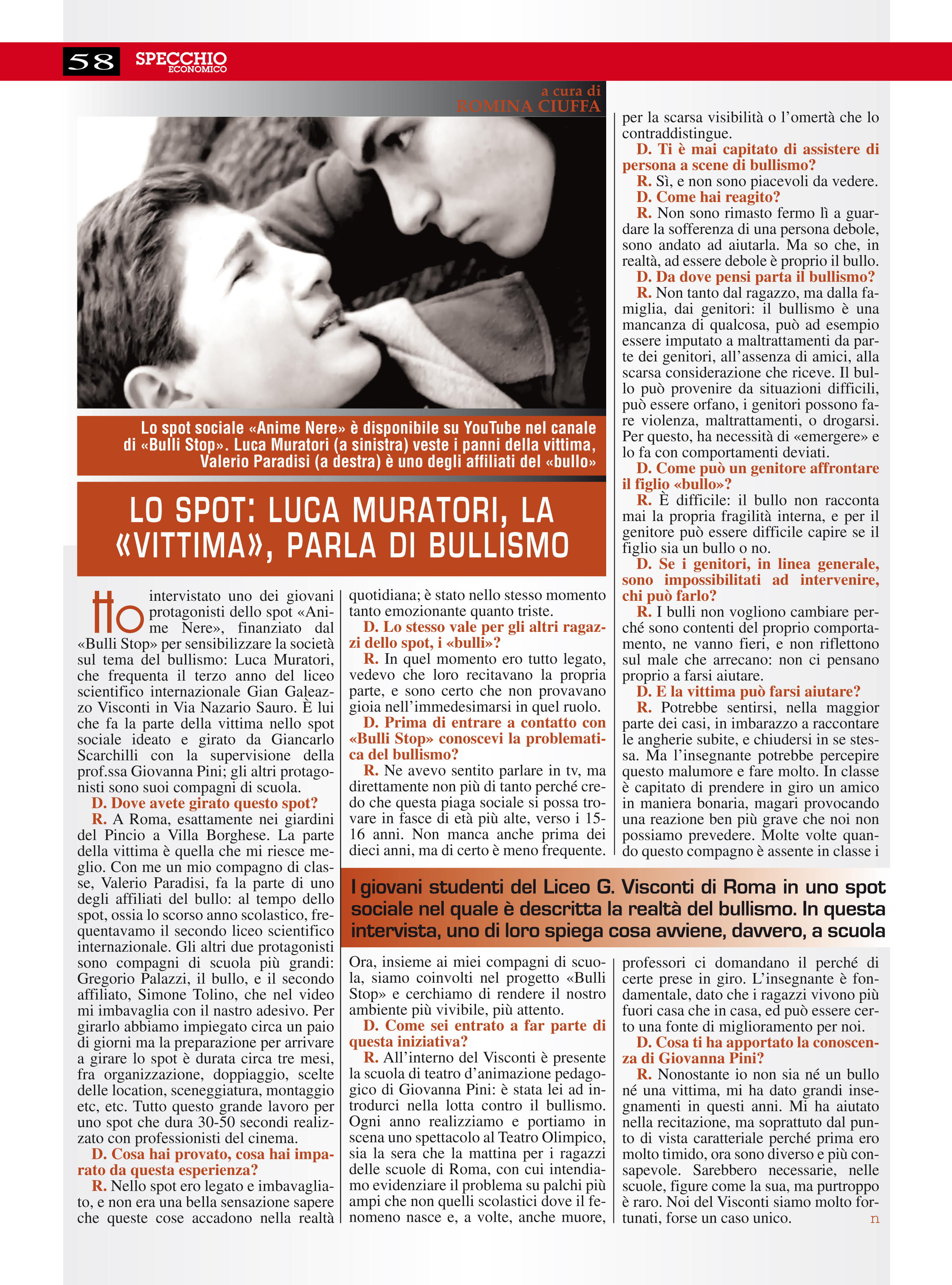

Ho intervistato uno dei giovani protagonisti dello spot «Anime Nere» (visializzabile qui sotto), finanziato dal «Bulli Stop» per sensibilizzare la società sul tema del bullismo: Luca Muratori, che frequenta il terzo anno del liceo scientifico internazionale Gian Galeazzo Visconti in Via Nazario Sauro. È lui che fa la parte della vittima nello spot sociale ideato e girato da Giancarlo Scarchilli con la supervisione della prof.ssa Giovanna Pini; gli altri protagonisti sono suoi compagni di scuola.

[wpdevart_youtube]https://www.youtube.com/watch?v=BuXaGRjbYi0[/wpdevart_youtube]

D. Dove avete girato questo spot?

R. A Roma, esattamente nei giardini del Pincio a Villa Borghese. La parte della vittima è quella che mi riesce meglio. Con me un mio compagno di classe, Valerio Paradisi, fa la parte di uno degli affiliati del bullo: al tempo dello spot, ossia lo scorso anno scolastico, frequentavamo il secondo liceo scientifico internazionale. Gli altri due protagonisti sono compagni di scuola più grandi: Gregorio Palazzi, il bullo, e il secondo affiliato, Simone Tolino, che nel video mi imbavaglia con il nastro adesivo. Per girarlo abbiamo impiegato circa un paio di giorni ma la preparazione per arrivare a girare lo spot è durata circa tre mesi, fra organizzazione, doppiaggio, scelte delle location, sceneggiatura, montaggio etc, etc. Tutto questo grande lavoro per uno spot che dura 30-50 secondi realizzato con professionisti del cinema.

D. Cosa hai provato, cosa hai imparato da questa esperienza?

R. Nello spot ero legato e imbavagliato, e non era una bella sensazione sapere che queste cose accadono nella realtà quotidiana; è stato nello stesso momento tanto emozionante quanto triste.

D. Lo stesso vale per gli altri ragazzi dello spot, i «bulli»?

R. In quel momento ero tutto legato, vedevo che loro recitavano la propria parte, e sono certo che non provavano gioia nell’immedesimarsi in quel ruolo.

D. Prima di entrare a contatto con «Bulli Stop» conoscevi la problematica del bullismo?

R. Ne avevo sentito parlare in tv, ma direttamente non più di tanto perché credo che questa piaga sociale si possa trovare in fasce di età più alte, verso i 15-16 anni. Non manca anche prima dei dieci anni, ma di certo è meno frequente. Ora, insieme ai miei compagni di scuola, siamo coinvolti nel progetto «Bulli Stop» e cerchiamo di rendere il nostro ambiente più vivibile, più attento.

D. Come sei entrato a far parte di questa iniziativa?

R. All’interno del Visconti è presente la scuola di teatro d’animazione pedagogico di Giovanna Pini: è stata lei ad introdurci nella lotta contro il bullismo. Ogni anno realizziamo e portiamo in scena uno spettacolo al Teatro Olimpico, sia la sera che la mattina per i ragazzi delle scuole di Roma, con cui intendiamo evidenziare il problema su palchi più ampi che non quelli scolastici dove il fenomeno nasce e, a volte, anche muore, per la scarsa visibilità o l’omertà che lo contraddistingue.

D. Ti è mai capitato di assistere di persona a scene di bullismo?

R. Sì, e non sono piacevoli da vedere.

D. Come hai reagito?

R. Non sono rimasto fermo lì a guardare la sofferenza di una persona debole, sono andato ad aiutarla. Ma so che, in realtà, ad essere debole è proprio il bullo.

D. Da dove pensi parta il bullismo?

R. Non tanto dal ragazzo, ma dalla famiglia, dai genitori: il bullismo è una mancanza di qualcosa, può ad esempio essere imputato a maltrattamenti da parte dei genitori, all’assenza di amici, alla scarsa considerazione che riceve. Il bullo può provenire da situazioni difficili, può essere orfano, i genitori possono fare violenza, maltrattamenti, o drogarsi. Per questo, ha necessità di «emergere» e lo fa con comportamenti deviati.

D. Come può un genitore affrontare il figlio «bullo»?

R. È difficile: il bullo non racconta mai la propria fragilità interna, e per il genitore può essere difficile capire se il figlio sia un bullo o no.

D. Se i genitori, in linea generale, sono impossibilitati ad intervenire, chi può farlo?

R. I bulli non vogliono cambiare perché sono contenti del proprio comportamento, ne vanno fieri, e non riflettono sul male che arrecano: non ci pensano proprio a farsi aiutare.

D. E la vittima può farsi aiutare?

R. Potrebbe sentirsi, nella maggior parte dei casi, in imbarazzo a raccontare le angherie subite, e chiudersi in se stessa. Ma l’insegnante potrebbe percepire questo malumore e fare molto. In classe è capitato di prendere in giro un amico in maniera bonaria, magari provocando una reazione ben più grave che noi non possiamo prevedere. Molte volte quando questo compagno è assente in classe i professori ci domandano il perché di certe prese in giro. L’insegnante è fondamentale, dato che i ragazzi vivono più fuori casa che in casa, ed può essere certo una fonte di miglioramento per noi.

D. Cosa ti ha apportato la conoscenza di Giovanna Pini?

R. Nonostante io non sia né un bullo né una vittima, mi ha dato grandi insegnamenti in questi anni. Mi ha aiutato nella recitazione, ma soprattuto dal punto di vista caratteriale perché prima ero molto timido, ora sono diverso e più consapevole. Sarebbero necessarie, nelle scuole, figure come la sua, ma purtroppo è raro. Noi del Visconti siamo molto fortunati, forse un caso unico. (ROMINA CIUFFA)

Anche su SPECCHIO ECONOMICO – Giugno 2017

New York. Si lamenta perché, dice, in America non si parla che l’americano. Dice che le scuole, i media, i cervelli sono, monopolizzati. Si sente italiano più che americano e, a dirla tutta, in Italia c’è stato solo pochi giorni che, contati su 49 anni, non lo rendono proprio italiano. Ma dice «grazie assai» e «statte buono». Ascolta Lucio Battisti, Rita Pavone, Daniele Silvestri, Vasco Rossi. «Sonno» lo pronuncia «sono», e «gente» per lui è un plurale. Non è alto e in America questo non fa onore, soprattutto quando si tratta di giocare a basket. Ha occhi scuri, capelli scuri, cuore scuro. Suo padre è morto. Sua madre vive nell’America più profonda. Entrambi sono nati calabresi. I suoi nonni erano emigranti e così hanno dato alla famiglia una possibilità di crescere.

New York. Si lamenta perché, dice, in America non si parla che l’americano. Dice che le scuole, i media, i cervelli sono, monopolizzati. Si sente italiano più che americano e, a dirla tutta, in Italia c’è stato solo pochi giorni che, contati su 49 anni, non lo rendono proprio italiano. Ma dice «grazie assai» e «statte buono». Ascolta Lucio Battisti, Rita Pavone, Daniele Silvestri, Vasco Rossi. «Sonno» lo pronuncia «sono», e «gente» per lui è un plurale. Non è alto e in America questo non fa onore, soprattutto quando si tratta di giocare a basket. Ha occhi scuri, capelli scuri, cuore scuro. Suo padre è morto. Sua madre vive nell’America più profonda. Entrambi sono nati calabresi. I suoi nonni erano emigranti e così hanno dato alla famiglia una possibilità di crescere.

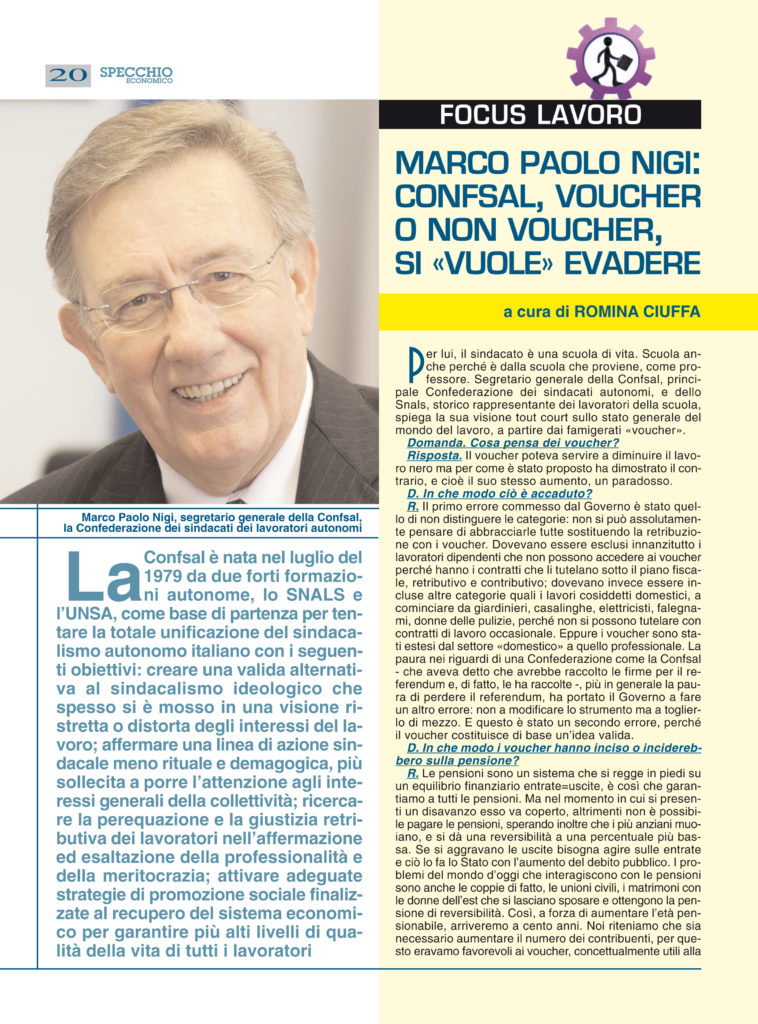

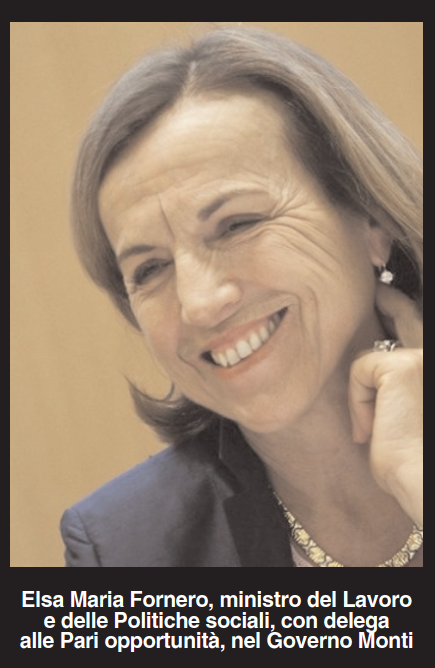

Per lui, il sindacato è una scuola di vita. Scuola anche perché è dalla scuola che proviene, come professore. Segretario generale della Confsal, principale Confederazione dei sindacati autonomi, e dello Snals, storico rappresentante dei lavoratori della scuola, spiega la sua visione tout court sullo stato generale del mondo del lavoro, a partire dai famigerati «voucher».

Per lui, il sindacato è una scuola di vita. Scuola anche perché è dalla scuola che proviene, come professore. Segretario generale della Confsal, principale Confederazione dei sindacati autonomi, e dello Snals, storico rappresentante dei lavoratori della scuola, spiega la sua visione tout court sullo stato generale del mondo del lavoro, a partire dai famigerati «voucher».