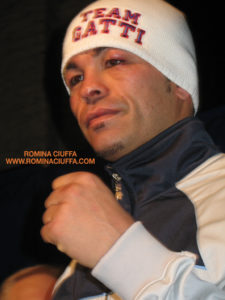

Romina Ciuffa, corrispondente da New York per Pound4Pound, Los Angeles

on http://www.pound4pound.com/FightReport/2006/FrenchR.htm

JEAN-MARC MORMECK VS O’NEILL “SUPERNOVA” BELL (Madison Square Garden, New York, January 7th, 2006)

Charming Victory With A French R: Jean-Marc Gilbert Mormeck

Story & Photos By Romina Ciuffa

People are still confused: is he French or Caribbean? Guadalupe, 1,845 miles from New York, 4,360 miles from Paris, 2,138 miles from Montreal and 310 miles from San Juan. It is an archipelago in the Caribbean Sea comprising several distinct islands. Guadeloupe proper is made up of two islands, Basse-Terre and Grande-Terre, separated by a seawater channel, the Riviere Salee. The island was first inhabited by the Arawak Indians who called it Karukera, which means Island of Beautiful Waters. Columbus discovered the island in 1493 during his second voyage and Christened it for Santa Maria de Guadalupe de Extremadura in the name of the King of Spain. A permanent European settlement was not established until 1635 when the French laid claim to the island. Guadeloupe was officially annexed by the King of France in 1674. The British, however, fought the French and occupied Guadeloupe from 1759-1763. After centuries of fighting between these two nations, Guadeloupe was restored to France in 1815 by the Treaty of Paris which designated the island French territory, in exchange for all French rights to Canada. Slavery was permanently abolished from the island in 1848.

On June 3rd, 1972, in Point-a-Pitre the Caribbean Jean-Marc Gilbert Mormeck was born the only child to Fulbert Mormeck and Sonia Harris. When he was 6 years old, the family moved to Bobigny, an European town and commune of France in the suburbs of Paris, chief town of an arrondissement of the Seine-Saint-Denis département.

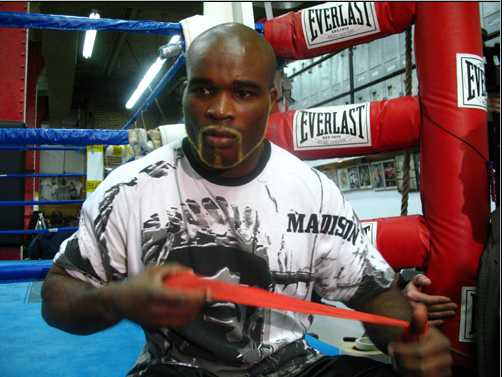

With a not common charm, Jean-Marc holds the World Boxing Association and World Boxing Council belts. This cruiserweight champion (31-2, 21 KO) is the first of 745 boxers in his division’s records of the world rank. He looks deeply and smiles with no arrogance. He is ready to conquer the International Boxing Federation’s belt held by the Jamaican O’Neill “Supernova” Bell.

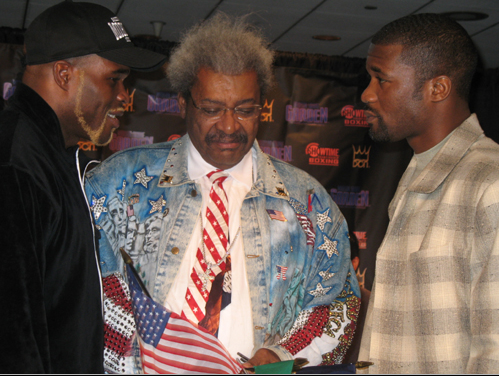

“I think that O’Neil Bell is a great champion because he has his IBF title: this will be a tough match because he is not going to want to let his belt go away, but he has to get ready for this because I am going to take it”, he says, knowing that the real fight of the night could be the one between him and the Jamaican: people bet that the other main fight of the night, welterweight WBC-WBA-IBF champion Zab “Super” Judah vs. the mandatory opponent Carlos “Tata” Baldomir, is a mere formality, not more than a step for Judah to get to Floyd “Pretty Boy” Mayweather.

Charming Jean-Marc doesn’t have much trouble maintaining his championship weight of just under the cruiserweight limit on 200 pounds. “I enjoy eating”, he says, “but I also enjoy training and being the unified WBA and WBC cruiserweight champion, so I don’t see weight as any problem. They always said that titles are harder to keep than to get, so I keep that in mind”. The cruiserweight forgetten division is a stepping stone for big guys moving up to heavyweight, isn’t it? “It is kind of a dream to go up to heavyweight”, answers the champion. “I will be moving up to heavyweight, but I have no schedule. If I would have to choose someone to fight, it would be WBO heavyweight champion Lamon Brewster because he is really strong”.

In a brief 17-bout amateur career, Jean-Marc won all but two of his matches, eight by knockout; then, he moved to the professional ranks in 1995. By 1997, he had four wins and two losses that came in back-to-back appearances in May and June of that year. He hasn’t lost a match since. “I knew at that time of those losses that I had to work harder to achieve my dreams”, he recalls. “If I got discouraged, I would never be anything in boxing and I always wanted to be a world champion. That was the time for me to re-dedicate myself to the sport”.

Mormeck is currently riding a 28-fight winning streak with 19 of those victories coming by way of knockout. Among those victories was the French light heavyweight championship, which he won on November 10th, 1998, winning a decision over Alain Simon. He made one defense of that crown before winning the WBA International light heavyweight championship in Venezuela by stopping Livin Castillo in the 3rd round on December 16th, 2000.

The 33-year-old platinum blonde bearded won the WBA belt in February 23rd, 2002 in the Palais des Sports of Marseille, fighting in front of the referee Stanley Christodoulou against the American Virgil Hill (49-5-0, 54 KOs) and TKOing him when Hill failed to answer the bell for Round 9. He comments: “I was most impressed with my fight with Virgil Hill because he had great experience. Regarding the two losses, I learned a lot of lessons. When I get in the ring now, I want to win, win fast, and win with a lot of points. I do not want to take any risks”.

On August 10th, 2002, he took the title home to France and successfully defended against Dale Brown and, on March 1st, 2003 in Las Vegas, Mormeck stopped Alexandre Gurov (TKO) to successfully defend his title for the second time.

There he got his WBC crown in April 22nd, 2005, from Wayne “Big Truck” Braithwaite (21-2-0, 17 KOs) in front of the Centrum Center crowd of Worcester, MA, referee Dick Flaherty, with a unanimous decision (judge Peter Trematerra 116-110; judge Chuck Hassett 114-112; judge Glenn Feldman 115-111). Jean-Marc’s fists flew and he dominated and dismanted the undefeated record of the WBC champion in a twelve round all out brawl. With the two finally meeting after the fight moved back just about six months because of the foot injury Mormeck sustained and with the two hard-hitting hungry fighters in the ring, in the championship rounds the French charmed guy established his jabs beating Wayne to the punch and even with the fight out of reach in Round 12 the opponent crowned around his losing effort for the win.

“I always dreamed of being a world champion”, he said after the fight, “but I never even fathomed that I could win multiple world titles. I am achieving more in boxing than I had been able to dream of, which is a delight for me”.

He is the first unified cruiserweight champion since Evander Holyfield, the Alabama guy who dominated the division for years, winning his first world title in 1986 against the WBA’s world cruiserweight champion Dwight Qwai and, on October 25, 1990, becoming the heavyweight champion of the world when he dropped IBF, WBC and WBA champion James “Buster” Douglas in three rounds. Holyfield was the first cruiserweight champion to win the heavyweight title, retaining his first title defense against George Foreman (65 KOs in 69 victories). A first fight with Mike Tyson was scheduled for November 8, 1991, but on October 18, the bout was cancelled when Tyson injured his ribs. Holyfield reclaimed the title from Bowe even after a parachuter – now known as “The Fan Man” – landed in the ring behind Bowe in the seventh round, causing a 21-minute delay in the bout. This victory enabled Holyfield to become the fourth fighter in history to regain the heavyweight title of the world. He became the third fighter – joining the ranks of Muhammad Ali and Floyd Patterson – to regain the title in a rematch, lost in 1994, against Michael Moorer in a narrow 3-2 decision. Directly after the fight, Holyfield was rushed to a hospital where it was determined that he was going into heart failure.

Holyfield suffered the first knockout of his career in a non-title bout against Riddick Bowe. In November 1996, he finally met Mike Tyson in the ring, knocking him out in the eleventh round. In a 1997 rematch, Tyson bit him on one of his ears and lost a point and, after biting Holyfield on the other ear, he was disqualified. By 1999, WBC World Champion Lennox Lewis was ready to take on Holyfield. The match was declared a draw after twelve rounds. A rematch eight months later went to Lewis, with Holyfield losing by a unanimous decision. When Lewis was stripped of the WBA belt in 2000 for failing to defend his WBA title against top-rated contender John Ruiz, the WBA declared the title vacant and ordered Ruiz and Holyfield to meet for the world title belt. In August of the same year, Holyfield won on a 12 round unanimous decision and became the first boxer in history to be the world heavyweight champion four times. Holyfield gave him two rematches, won by Ruiz who retained the title.

“I have great respect for Holyfield’s career, for the warrior, the man, for everything he has done. It would be a great honor and something magic to do what Holyfield did”, states Jean-Marc.

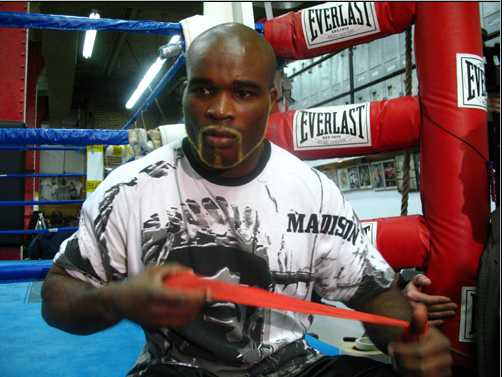

O’Neill Bell comments: “My pro debut was against Holyfield’s nephew, so I have always been the underdog. It is just like another day to me. It really doesn’t discourage me. It actually gives me something to fight for even more to disprove my critics”.

The French Charm, now, is the one. He has strong arguments against Supernova: first of all, a common opponent, the Canadian banger Robert Dale “Cowboy” Brown (35-4-01, 22 KOs). August 10th, 2002, Palace des Sports, Marseille: Mormeck TKO’d Brown in Round 8. Aug. 10, 2002. May 20th, 2005, Seminole Hard Rock Casino, Hollywood, FL: Bell won a controversial 12-round decision.

A common opponent doesn’t necessarily hold a prediction, although it reveals important facets of both men’s game.

With Bell, Brown failed in his third attempt to win a cruiserweight world title. Hard punching “Give’em Hell” Bell captured the vacant IBF cruiserweight belt by scoring a 12-round unanimous decision over the durable but outgunned Mr. Brown. Brown came up short in his previous tries to win cruiser crown against Vassiliy Jirov and Jean-Marc Mormeck. Bell landed the harder and cleaner shots while Brown struggled to sustain his attack although he periodically jolted the Jamaican with several stunning left hooks to the jaw. Judge Richard Green tallied 117-111, while Robert Hoyle scored it 116-112 and Michael Pernick had it 115-113, all for the new champion Bell.

Mormeck entered the Cowboy’s ring wearing the Indian headdress given to him by Hill after their second fight. Brown boxed effectively in the early rounds, Mormeck pressed forward and steadily wore down his opponent with body punches. He staggered Brown and cut him under the left eye in the seventh round, then rocked him with a series of punches in the eighth and the referee stopped the fight at 2:00. After seven rounds, the French boxer led 69-64 and 69-65 twice.

There have been some changes in Mormeck’s corner and camp since the Braithwaite fight. Lucien Dauphin, who trained him for that fight, and advisor Natalie Christol no longer work with him.

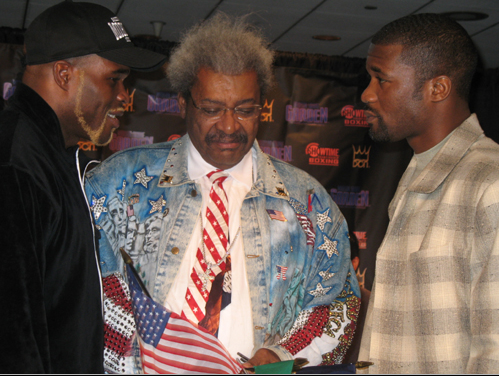

“I have a new trainer, Nicolas Riffard. I think he is more appropriate for the fight with Bell. I have known him for a long time, and trained with him a few years ago”, says the boxer, been training at the Maurice Baquet Gym in Pantin, France. He was scheduled to come to the United States at the end of November 2005 and train in Ohio at Don King’s camp. “My trainer has watched tapes of Bell. I saw three rounds. Bell is good, but I am better. I am very confident of victory”. Jean-Marc was always a good athlete and played futbol (soccer) as every European guy (so, by this, can anybody believe that in Europe soccer is not a “pussy-sport”?). He participated in Thai-style boxing and he first became interested in boxing by watching the fights on television. “I love watching boxing, especially Muhammad Ali, Marvin Hagler, Mike Tyson and tapes of Joe Louis. I always dreamed of fighting in America and Don King being my promoter as I had watched him and his fights on television since I was a youngster. This has been a dream come true for me: it made me more famous by simply signing with Don King than winning fights. That says a lot about what Don King means not just in America but in France and around the world”.

It is been said by The Boxing Times: “Mormeck is one of those guys who will take two and three shots to land one hard blow. What he lacks in boxing technique, the Frenchman makes up for with overall strength and durability. Mormeck likes to put his head on your chest and blast away with both hands. He is a fighter who gets stronger and tougher the longer the bout goes, and he is a hard charging finisher. He is a crowd pleaser who likes to cut off the ring and force his opponent to trade leather. What he lacks in lateral movement he makes up with power in both hands but unfortunately often those punches come at just one shot at a time. Look for hard right hand uppercuts in close quarters to do damage. The only two losses on Mormeck’s record came very early in his career in 4 and 6-rounders. He is on a 26-fight win streak and very confident when he squares off against Bell”. But he is also “a one-dimensional fighter that struggles against athletes that box, jab and move. He needs to cut off the ring and get inside to be effective, if that doesn’t happened he is at a real disadvantage. With the exception of his title fights, a number of his opponents were rather lackluster and sported less than impressive records”.

How does he comment about his style? “I do not like blood. I just love to win. As far as my advantages, it is not a question of size or speed; it is just a question of will. Bell did not want this fight. I have always wanted this fight and now I have got it and this is my advantage”.

His models: “I liked Muhammad Ali with George Foreman because although Foreman had all his natural strength, Ali used his experience and his head to overcome the strength. I also liked Hagler and Hearns because even when Hagler was having difficulty, he was determined to win. Then there was Felix Trinidad with Vargas, because Tito had such a tremendous punch and desire. Then there was Mike Tyson with Bruno because he was ferocious. Then Roy Jones, who beat James Toney by being so smart”.

The French champion does not have a nickname. Bell said: “I heard one of the selections that stuck out the most was Mighty. But in turn, I remember the cartoon Mighty Mouse: I would think Mighty Mouse would be a better title for him after this fight”.

“Well”, states the Charming Boxer, “I really do not care about those his nicknames. I am just waiting for the fight. That is all. Americans have always asked me why I don’t have a fighter nickname, so I have decided they will choose for me”. With several submissions from his American fans, Jean-Marc has chosen “The Marksman”, “Mighty”, The Wrecker”, “Black Thunder” and “Hit the Deck” as his favorites and he will find out his nickname when Jimmy Lennon Jr., Showtime’s in-ring announcer, will introduce him in the fight.

Wouldn’t it be better a French or a Caribbean nickname for this French charming guy? Actually, he is mighty, he is a marksman, a wrecker, a black thunder and, surely, he hits the deck. He’s all of these nicknames. But he’s a charming wrecker. And he really does not care. Besides, the most charming man of boxing has two businesses: one is JMM Management, which manages his and few other artists’ careers; the other is a sportswear company, Mormeck Sport, which manufactures and sells clothes. This platinum blonde bearded, born in the country with the hottest and clearest see in the world and moved to the sexy France, is more than a champion, when he lucidly looks at you, wrecking and compound eyes, and says “victory” with his French R. (ROMINA CIUFFA)