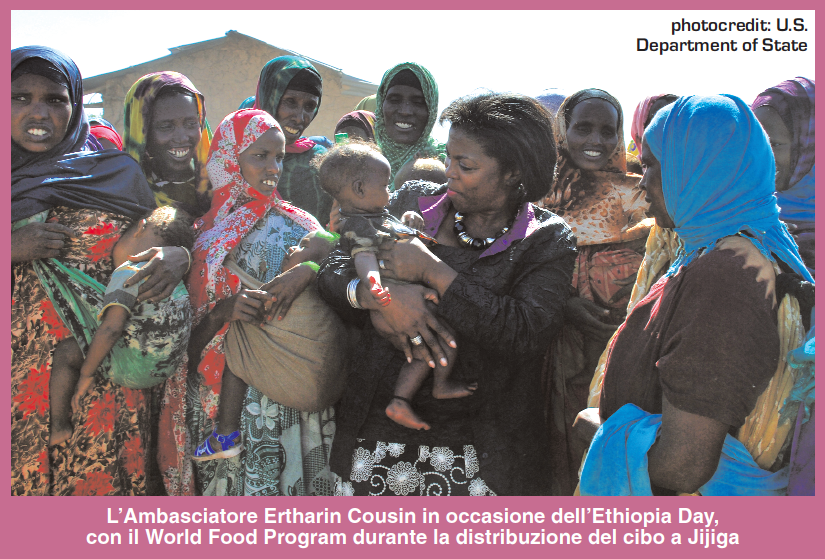

ERTHARIN COUSIN: ONU, INSIEME A OBAMA PIANTIAMO SEMI PER SFAMARE IL MONDO

Ambasciator non porta pena, è detto. Ma una pena ce l’ha Ertharin Cousin, rappresentante permanente degli Stati Uniti presso le Agenzie dell’Onu: la fame nel mondo. Il World Food Programme, in italiano Programma Alimentare Mondiale, è stato istituito nel 1963 con sede in Italia, a Roma, e costituisce il braccio operativo del sistema delle Nazioni Unite per gli aiuti alimentari. Tra gli obiettivi di sviluppo del millennio che le Nazioni Unite si sono prefissate di raggiungere entro il 2015, dimezzare la percentuale della popolazione colpita dalla fame nel mondo è diventato prioritario e per raggiungerlo l’ambasciatrice è giunta a Roma, inviata personalmente da un suo vicino di casa: Barack Obama. Lui stesso le chiese, durante un party natalizio tra amici, di portarlo alla presidenza.

Ambasciator non porta pena, è detto. Ma una pena ce l’ha Ertharin Cousin, rappresentante permanente degli Stati Uniti presso le Agenzie dell’Onu: la fame nel mondo. Il World Food Programme, in italiano Programma Alimentare Mondiale, è stato istituito nel 1963 con sede in Italia, a Roma, e costituisce il braccio operativo del sistema delle Nazioni Unite per gli aiuti alimentari. Tra gli obiettivi di sviluppo del millennio che le Nazioni Unite si sono prefissate di raggiungere entro il 2015, dimezzare la percentuale della popolazione colpita dalla fame nel mondo è diventato prioritario e per raggiungerlo l’ambasciatrice è giunta a Roma, inviata personalmente da un suo vicino di casa: Barack Obama. Lui stesso le chiese, durante un party natalizio tra amici, di portarlo alla presidenza.

Domanda. Sembra che da sempre sapesse dove dirigere le sue energie. Qual è stato il filo conduttore della sua vita?

Risposta. Ho iniziato con naturalezza la carriera forense, che ho proseguito per 30 anni, una decisione mossa da un unico desiderio: quello di aiutare gli altri. Mio padre era un attivista operante per i diritti civili nella nostra comunità a Chicago, nel West Side, mia madre un’operatrice sociale. Ci hanno cresciuti insegnandoci l’impegno per la comunità, così fu per me molto naturale decidere di divenire un avvocato. Cominciai a Chicago, praticando il Community Law e occupandomi soprattutto di violenze domestiche e di problemi tipici di uno stato di povertà. Il passo successivo fu l’Onu, mi occupavo non dell’organizzazione bensì dei singoli membri. Era il 1983 quando Chicago elesse per la prima volta un sindaco afroamericano, Harold Washington, un momento di assoluta importanza per la storia della nostra città. Avevo lavorato per la sua campagna elettorale, e mi occupai di quella di Jesse Jackson nelle elezioni presidenziali statunitensi del 1984. In quelle occasioni ebbi modo di ampliare i miei orizzonti e ottenni l’opportunità di occuparmi di altre campagne e di divenire direttore degli uffici regionali del Segretario generale dello Stato dell’Illinois e direttore del Chicago Ethics Board. Quindi mi avvicinai al settore privato, nel ruolo di qualità di direttore degli Affari governativi per la compagnia telefonica AT&T. In quel periodo Bill Clinton si candidava alle presidenziali, vincendole, e mi fu richiesto di lavorare per il suo team, così mi trasferii a Washington; avevo studiato International Law and Policies con l’ex Segretario di Stato Dean Rusk ma, devota al lavoro di comunità, non avevo mai pensato che avrei potuto usare tali competenze allo stesso fine. Mi sentii molto onorata quando la Casa Bianca mi chiese di lavorare per il Ministero degli Esteri.

D. È rimasta per molto tempo alla Casa Bianca?

R. Ho seguito le attività di Hillary Clinton in Cina, per la Conferenza sulle donne, per poi occuparmi nel 1996 delle operazioni per la campagna presidenziale Clinton-Gore. Dopo la vittoria fui nominata vicepresidente degli Affari governativi, comunitari e politici, ma soprattutto, dal 1997 ho lavorato per il Board for International Food and Agricultural Development, ente che assiste i progetti agricoli dell’Agenzia per lo Sviluppo internazionale, quindi per il Jewel Food stores, una compagnia con 35 mila impiegati, fino a divenirne vicepresidente per gli Affari pubblici. Le soddisfazioni economiche derivate dall’impiego nel settore privato non mi bastavano. La mia domanda è sempre stata una: cosa posso fare per rendere la vita degli altri migliore? Così nel 2002 sono entrata a far parte dell’America’s Second Harvest, oggi Feeding America, la più grande organizzazione americana per la fame, che sostiene le oltre 200 banche del cibo nel Paese. Durante quel periodo ci siamo impegnati a portare il cibo nelle zone colpite dall’uragano Katrina, e quell’esperienza mi ha fatto capire quale fosse il mio dono, aiutare gli altri. Quindi ho cominciato a lavorare per aiutare varie organizzazioni americane non profit, sviluppando gli accordi necessari alla loro sopravvivenza. In questo modo ho capito che senza il settore privato queste organizzazioni non avrebbero futuro, e ho appreso a mettere a punto le partnership appropriate, che è il know-how che ho portato con me in questa esperienza di ambasciatore dell’Onu.

D. Quando è entrata a contatto con l’attuale presidente degli Usa?

R. Nel Natale 2006 ho incontrato per caso, in una festa dei vicini, il senatore Barack Obama che mi ha detto: «Sto pensando di farlo, e vorrei che lei mi aiutasse». Io risposi: «Se si candiderà, io ci sarò». Capii subito, quando genericamente disse «farlo», che si riferiva alla corsa per le presidenziali. Ho partecipato in gennaio ad un incontro più ufficiale e sono divenuta consulente senior della sua campagna. Inizialmente nessuno pensava che avrebbe vinto. Con i Clinton avevo lavorato molto, e avrei di certo appoggiato Hillary se Barack, che è un amico e un vicino, non me l’avesse chiesto, ed è stato impossibile per me dirgli di no. Ho così informato il team Clinton che avrei seguito Obama e loro, consapevoli del fatto che provengo dall’Illinois, sono stati comprensivi. Li ho rassicurati che non avrei mai compiuto alcunché potesse ledere la loro campagna, e così è stato. Abbiamo lavorato duramente. Quando iniziammo, nessuno conosceva Barack Obama se non dal discorso che tenne al Congresso, che ricordo come il giorno più freddo mai avuto nell’Iowa. Più avanti era molto chiaro che avrebbe vinto, poiché il suo messaggio cominciò ad essere ascoltato in tutto il Paese, ed io iniziai a chiedermi cosa avrei voluto fare in tal caso.

D. Come avvenne lo spostamento dagli uffici presidenziali verso l’ambiente diplomatico degli aiuti?

R. Una volta eletto, informai il presidente che avrei voluto lavorare per organizzazioni umanitarie e lui mi disse: «Che idea grandiosa!», perché era a conoscenza del fatto che da sempre ero stata entusiasta di svolgere un lavoro di aiuto alla comunità. Anche il team di Obama esultò dinanzi alla mia scelta. Nel settembre 2009 sono stata nominata dal presidente rappresentante permanente presso le Agenzie dell’Onu per il cibo e l’agricoltura, tre organizzazioni maggiori e tre minori, tutte operanti a Roma: il WFP (World Food Program), l’Ifad (International Fund for Agricultural Development), la Fao (Food and Agricultural Organization), l’Iccrom (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), l’Idlo (International Development Law Organization) e l’Unidroit (International Institute for the Unification of Private Law).

D. In cosa consiste il suo compito?

R. Non si tratta solo di fornire cibo, bensì di dare alle popolazioni gli strumenti perché possano procurarselo da sé e divenire, nel tempo, più indipendenti. Lo facciamo attraverso programmi specifici come il P4P, Purchase for Progress, e accordi in cui cerchiamo di garantire equità tra le parti e sostegno verso i Paesi in via di sviluppo. Il WFP costituisce il braccio operativo del sistema delle Nazioni Unite per quanto riguarda gli aiuti alimentari; anche la Fao si occupa di aiutare l’agricoltura, ponendosi come foro neutrale in cui le nazioni si incontrano alla pari per negoziare accordi e discutere linee di condotta. L’Ifad promuove e finanzia programmi e progetti che mettano i poveri delle aree rurali in condizione di sconfiggere la povertà. Tra le minori, l’Iccrom è il Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni culturali e si occupa della conservazione del patrimonio sia mobile che immobile in tutto il mondo; l’Idlo pensa allo sviluppo del diritto in ambito internazionale e l’Unidroit, più specificamente, all’unificazione del diritto privato fra i vari Paesi. Rappresentiamo gli Stati Uniti presso ciascuna di queste organizzazioni, e gli altri membri del team sono esperti nei vari settori; personalmente sono nell’executive board del WFP. La nostra squadra è composta da esperti in emergenza e sviluppo rurale. Gli Stati Uniti sono i sostenitori più rilevanti nelle tre organizzazioni principali. È importante che i fondi, che provengono dai contribuenti, siano utilizzati come previsto: qui ci occupiamo di questo, ci assicuriamo che il programma incontri determinati requisiti. Mi reco anche personalmente sul campo, osservando che i programmi disegnati qui a Roma siano di fatto sviluppati nei vari Paesi, e verifico l’impiego effettivo delle nostre risorse, perché il programma sia usato a beneficio reale del Paese in questione.

D. La sua esperienza in Italia le dà modo di comprendere differenze precipue con gli Stati Uniti. Quali in particolare?

R. Noto che l’America è spesso scollegata dal resto del mondo; in Europa, diversamente, vi sono connessioni naturali fra Paesi vicini, e in Italia è più facile sentirsi allievi del mondo. Mi accorgo qui di avere più responsabilità non solo per ciò che accade negli Stati Uniti ma per lo sviluppo dell’intero mondo, e sono molto orgogliosa di essere americana per la generosità che il nostro Paese usa nel sostenere i vari programmi. Con questo mandato ho l’opportunità di testimoniare l’impatto reale che i programmi umanitari, che ero abituata a conoscere da un diverso punto di osservazione, hanno sullo sviluppo mondiale, e non avrei potuto afferrarne l’importanza solo leggendo i documenti prodotti. Ovunque mi troverò dopo questa missione, resterò sempre legata al mondo. Mi rendo conto che la comunità globale è molto responsabile della salvaguardia dei Paesi sottosviluppati, ma i più vulnerabili non sono meno responsabili del proprio destino. Australia, Giappone, i Paesi del Bric – Brasile, Russia, India e Cina -, non c’è un Paese più responsabile di altri per ricchezza, e il maggiore sviluppo di alcuni rispetto ad altri rende i primi solo responsabili a un differente livello, non «più» responsabili.

D. In che modo i Paesi meno sviluppati possono collaborare in questa strada comune verso una crescita sostenibile?

R. Un programma molto interessante è quello che ha adottato l’Unione Africana, il Caadp (Comprehensive Africa Agricolture Development Program), e che tutti i Paesi dell’Unione europea stanno firmando. Con esso infatti si impegnano non solo ad investire nell’agricoltura, ma ad investirvi almeno il 10 per cento del proprio prodotto interno, in tal modo riconoscendo che la sostenibilità di ogni programma è direttamente legata alla proprietà del programma stesso. Meglio detto: ogni Paese deve porre le basi per il proprio destino. Non c’è nulla che gli Stati possano fare da soli, come partner di sviluppo, per garantire la sostenibilità dei programmi in Paesi in via di sviluppo. È sempre richiesta una partnership con questi ultimi, che devono impegnarsi al pari dei Paesi sviluppati e investire le loro stesse risorse, anche economiche, per migliorare le proprie condizioni.

D. Nei Paesi del Bric spicca la Cina. Considerando l’enorme crescita avuta negli ultimi anni, può essere ancora mantenuta al livello degli altri tre?

R. I Paesi facenti parte del Bric sono considerati meno sviluppati di altri, e sono ora definiti come di nuovo sviluppo. Ma la Cina costituisce senza dubbio l’esempio di cosa può accadere se il Paese si impegna per primo nella propria crescita sostenibile.

D. In che modo è presente il Vaticano negli aiuti alla comunità globale?

R. Il Vaticano ha numerosi programmi nel mondo nei quali investe significativamente, ed ha osservatori presso ogni organizzazione; esso è riconosciuto dall’Onu e partecipa al dibattito politico nella Fao e nei programmi del WFP. Lavoriamo con la Santa Sede come con altri colleghi, ovviamente non c’è alcun riferimento alla religione; a Roma ne avverto la presenza anche sul piano del cattolicesimo, ma nell’esercizio delle mie funzioni, così come negli Usa, il Vaticano corrisponde a uno Stato come un altro con cui collegarci nella nostra missione.

D. Quali sono i suoi rapporti con Roma e l’Italia?

R. Sono a Roma perché la missione si trova qui; il WFP iniziò all’interno della Fao, la cui sede è sempre stata qui, e quando se ne è distaccata è stato naturale mantenere la sede. A Roma nascono i programmi a beneficio di tutto il mondo . Amo questa città, i suoi abitanti sono genuini e generosi, ho conosciuto persone che rimarranno per sempre presenti nella mia vita, che mi hanno aperto le loro case sapendo che potevo trovare difficoltà di integrazione non avendo padronanza della lingua. Mi hanno reso una persona più aperta rispetto a prima, e non avrei mai pensato di ricevere da questa esperienza un tale ulteriore beneficio a favore del mio bagaglio culturale. Ho visto molti luoghi in Italia, l’Umbria ad esempio, la Toscana, il Nord, ho visitato alcuni Paesi del Nord Europa e programmo altri viaggi nel mio tempo libero. Ogni cosa qui è molto vicina, e non sono abituata a questo modo di viaggiare.

D. Cosa c’è nel suo futuro?

R. Dopo quest’esperienza non so cosa ci sarà, né dove. Gli ambasciatori tradizionalmente restano in carica per circa tre anni, e io sono a metà. Continuerò a lavorare su ciò che sto facendo qui. Sono stata sul campo molte volte, non mi opporrei ad essere trasferita permanentemente in un luogo specifico dove poter mettere a frutto, direttamente, la mia esperienza. Per il momento mi impegno completamente nel mio lavoro a Roma, poi sceglierò l’opportunità più consona alle mie esigenze di aiutare il prossimo.

D. In che modo l’America è stata presente nei luoghi di Haiti dopo il terremoto che l’ha colpita distruggendola?

R. Si è trattato di uno dei disastri naturali più devastanti mai visti. Gli Stati Uniti lavoravano per sostenere l’agricoltura di Haiti anche prima del terremoto; dopo il disastro, 900 mila persone si sono spostate verso le campagne. Questo ci ha dato modo di intervenire nello sviluppo rurale di quei luoghi attraverso i nostri strumenti. Abbiamo stretto un accordo con il Brasile per portare trattori ad Haiti; ci siamo impegnati a creare un mercato accessibile per acquistare semi e materiale agricolo. Dobbiamo continuare anche oltre il momento dell’emergenza, ed essere presenti in tutto il periodo della ricostruzione del Paese.

D. Per New Orleans, invece?

R. A New Orleans sono andata almeno venti volte e posso testimoniare tutti i cambiamenti dalla settimana successiva all’uragano Katrina ad ora, le differenze nella vita degli abitanti, la ricostruzione delle case e dei centri di commercio: è un caso di intervento privato a supporto di quello pubblico su un’area devastata. Proprio usando questo come modello abbiamo potuto lavorare per Haiti. Il punto è il ruolo del settore privato e degli investimenti nello sviluppo, essenziali per creare economia nei luoghi non sviluppati attraverso accordi equi. Il nostro obiettivo è individuare tante più opportunità possibili per ogni mercato e assistere, usando le organizzazioni di riferimento, nella sottoscrizione di accordi per lo sviluppo.

D. Nel summit del G-8 2009 tenutosi a L’Aquila, il presidente Obama annunciò l’investimento in tre anni di circa 3,5 miliardi di dollari per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare. Di che si tratta?

R. Il Governo Usa ha lanciato il programma «Feed the Future» per riaffermare l’impegno nei confronti della fame e della sicurezza alimentare a livello globale. Esso aggiunge risorse ai programmi già in atto, promuovendo la collaborazione tra gli interessati e investendo in produttività agricola, ricerca e mercati bonificati, per aumentare la fornitura di prodotti alimentari e ridurre i prezzi. (ROMINA CIUFFA)

Anche su SPECCHIO ECONOMICO – Aprile 2011